前回のコラムでは、意外と導入されていないデジタル化のためのツールについてお話をしました。 デジタル化、DX化が進むにあたってリアルタイム性はどんどん高まっていきます。その情報をいかに素早く確認し、判断を早めていけるかがDXの本質のひとつであると思います。 素早く確認するためにはご紹介した「大型モニター」や、モニターに投影するためのツールである「ChromeCast」は必須アイテムですね。 ぜひ試してみてください。

https://app-logi.co.jp/column/?p=7688&preview=true

今回のコラムから運送業の労務管理をいかにデジタル化していくか?という観点から、様々な施策を検討していく内容を掲載させていただこうと思います。今回は運送業の労務管理の必須ルールです。

色々とやらなければいけないことは多いが、これだけはやっておかなければいけないこと

運送業は、数ある業種・業態の労務管理の中でも、コンプライアンスが遵守されていないと評されることが多い業種です。リアルな物体を移動させるということが基本業務であるため、世の中のビジネススピードが早まるほどに忙しくなる業種です。そのため慢性的な長時間労働になる特性があります。 それだけに精緻な労務管理が必要で、行政からの指導やトラック協会等からの指導も細かに行われていますが、他業界と比較して労働問題が解消されているとはなかなか言い切れません。

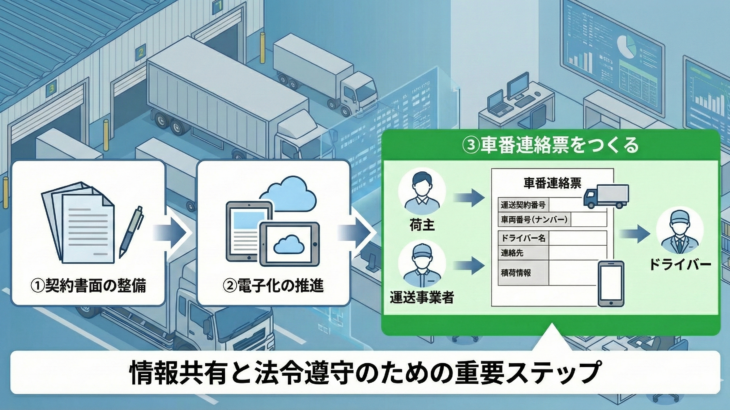

2024年問題をはじめとして、行政からのコンプライアンス遵守に関する指導はこれからより強くなるでしょうし、ドライバーからは未払い残業問題など、民事的な問題の発生数も増加の傾向にあるようです。 やらなければならないルールがまだちゃんとできていないのに、そのルールがどんどん厳しくなってくるといった状況です。 そのような状況ですから、もはや何から始めればよいかわからないので諦め体制だというのが実運送会社から聞こえる状況です。 確かに、今、やらなければならないことができていないのに、ハードルだけがあがっていくというのは、学校の勉強でいうとわからないことがたくさんある状況で学年だけが上がっていくようなイメージです。 だからといって「今更何からやればよいのか、よくわからないし、周囲の友達もできないって言っているので、まあいいか」となるわけにはいきません。 「ルールを守ろうとして守れていない」のと、「守ろうともしていなくて守れていない」のとは、将来的に雲泥の差があり、行政からの見え方も、ドライバーからの見え方も違います。だからまずは、ルールを守ろうとする姿勢が必要です。

ここでいう守ろうとしない姿勢とは、労務管理の基本、「出勤時間」と「退勤時間」をあいまいにすることです。 つまり守ろうとする姿勢とは、これを明確にすることなのです。ここが入り口です。

「出勤時間」と「退勤時間」を明確にする

「出勤時間」と「退勤時間」を明確にする。これは本コラムでも掲載させていただいていることですが、何度もお伝えするぐらい重要なことです。 運送業の労務管理とは、大きく捉えて「拘束時間」「労働時間」「休憩時間」「休息期間」を管理することです。 「出勤時間」と「退勤時間」がわかっていないと、2024年問題を始めとする「残業時間管理」、改善基準告示で求められている、「拘束13(16)時間」「休息期間8時間」等は管理しようとすること自体ができません。 しかし実態はというと、感想レベルではありますが、中小運送会社の半数以上はこの時間を管理できていません。 ほとんどの企業は「出庫時間」「帰庫時間」です。これはあくまで運行(運転)を始めた時間、車庫に戻ってきた時間であって、仕事を開始・終了した時間ではないと判断されることが多くなっています。つまり労務問題に直結します。 残業問題訴訟でもこの時間が管理できていないため、ほとんどのケースで会社側が敗訴するようになっています。

労務管理のすべてのスタートは、「出庫時間」「帰庫時間」の記録です。 長距離運行の際にもしっかりと確認することが必要です。 まずはここからはじめてみましょう。必ずできます。

こちらでもこの記事を掲載しています。

大塚商会:運輸・配送にかかわる企業が取り組むべきDXの具体策 第35回

https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/topics/column/logistics-dx/labor-management-rules.html