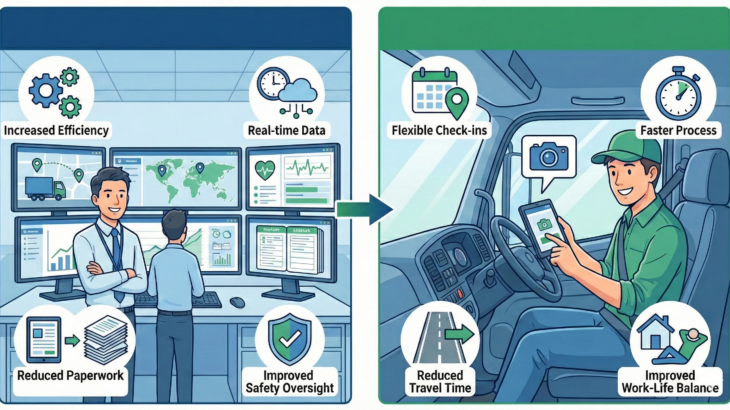

前回のコラムでは、「運行前点検表」など、法律上記録しなければならない資料を、スマホアプリを活用して効率的に入力業務を行うというお話をいたしました。

運送業の実情をみたとき、本来はドライバーが行わなければいけない点検の実施、点検記録簿への記入など、実際には一ヶ月まとめて事務所が行っている場合もあれば、デジタコで出庫ボタンを押すと、自動的に点検記録簿がすべて確認済みの状態で作成されるなど、「本当にそれでいいのか?」と思われる実施方法が行われています。 それを効率化というかどうかはさておき、やらなければならないことを確実に行うためにスマホアプリで運行前点検を行うことは、「実施の正当性」と「効率的な記録」の観点からよいかもしれませんね。

https://app-logi.co.jp/column/applogi_column/7651/

今回は運行の効率化を考えるときに、とても重要なツールである運行履歴の確認ツールについてお話したいと思います。

運行を視覚的に確認して運行ルートを検討する

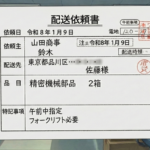

おおよその運送会社では、ドライバーへの運行指示は「積地」と「降ろし地」をドライバーに伝えると、その後の運行はドライバーに任せられています(すべての運送会社のことを指しているのではないことをご理解ください)。 本来であれば「運行指示書」を作成し、その内容をもとに点呼時にドライバーへ運行ルートも指示するのですが、なかなか伝達がうまくいかない場合も多いのが現状のようです。

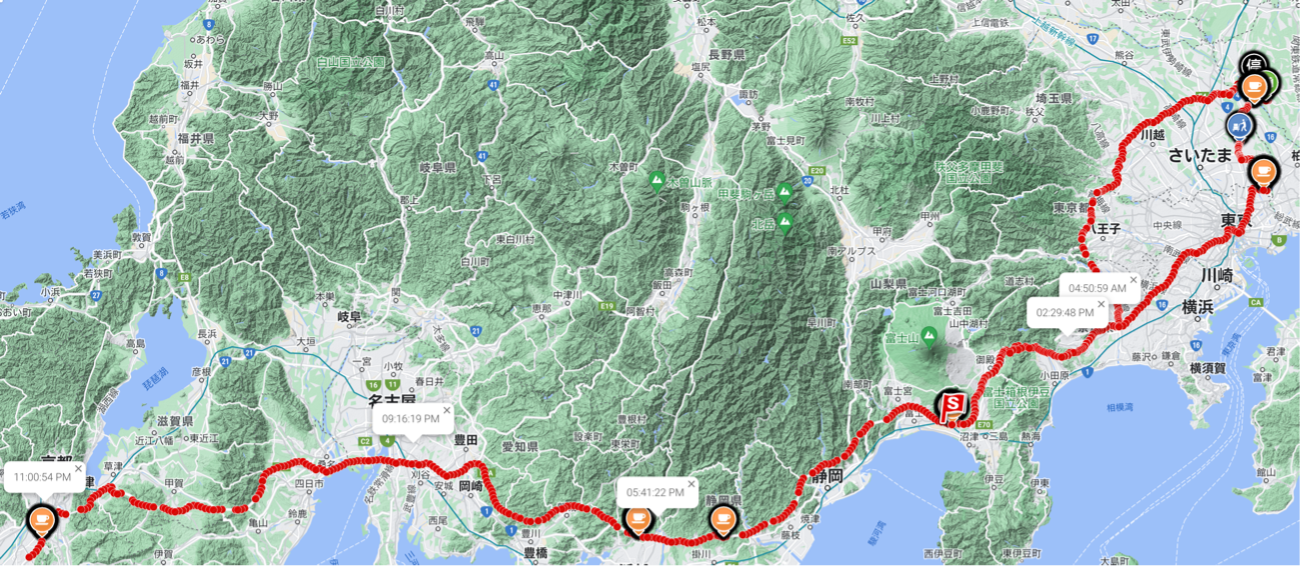

問題は、ドライバーが運行したルートを、後日に検証しようと思ってもわからないことが多いことです。とても正確に運行日報に記載してくれていればわかるかもしれませんが、ドライバーによって粒度もことあり、そううまくいきません。 別のドライバーが同じ降ろし地に向かう場合には、はじめていくのであれば非効率なルートを通るかもしれません。 何時にどこを通過すればよいのかがわかっていれば引き継ぎはうまくいきそうですし、視覚的にルートを確認することができればさらに良さそうです。

運行履歴を確認する方法

デジタルデータとして運行履歴を確認する方法はたくさんあります。

- デジタコの運行履歴機能の利用

- スマホの動態管理アプリの利用

- ドラレコやETC機器のGPS機能の利用

デジタコが搭載されている車両であれば、管理システム側で運行履歴を確認することができる機能がほぼついています。 ただ小型車両にはデジタコを付けていない場合が多いので、4t車未満の場合は別の方法で補完したほうが良さそうです。

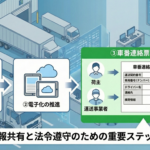

次は、当社でもリリースしているようなGPS機能を活用したスマホアプリケーションの利用です。

これはスマホさえ準備できればすぐに始められるので、導入のハードルは低いですね。

次に以外と忘れられがちなのが、ドラレコやETC機器についているGPS機能です。ドラレコは危険が発生した時点を特定するのが上手な機器ですから、位置情報を履歴として保存しているものが多く、そういった機器であれば運行履歴をパソコンから確認できる機能がついています。これはとても利用価値が高そうです。

①〜③ではデータの取得頻度、精度には違いはあれど、運行履歴を管理するためには、トラックに装備されている機器のいずれかを使えばできる場合が多いので、ぜひ周辺機器を確認してみてください。

こちらでもこの記事を掲載しています。

大塚商会:運輸・配送にかかわる企業が取り組むべきDXの具体策 第29回

https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/topics/column/logistics-dx/driving-history-check.html