前回のコラムでは、運送業のDXが成功した際、アナログ対応を増やすことができるのがメリットだというお話をさせていただきました。 DXは人員削減の手段だけではなく(過剰人員の場合はそれがメインとなる場合もありますが)、あくまで生産性向上のための手段で、通常業務にかかる時間を圧縮し、現在の戦力で新規事業などの取り組みや、社員のさらなるスキルアップに時間を費やせるようになることが目的です。 そういった観点からアナログ対応が増やせるようになるというお話でした。

https://app-logi.co.jp/column/applogi_column/7639/

結局は人に時間を使いましょうとも言えるかもしれません。

さて今回は、運行前点検についてです。デジタル化を検討したい内容ですね。

法律上実施している記録資料は、デジタル化が忘れられやすい

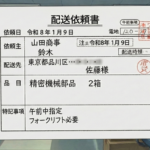

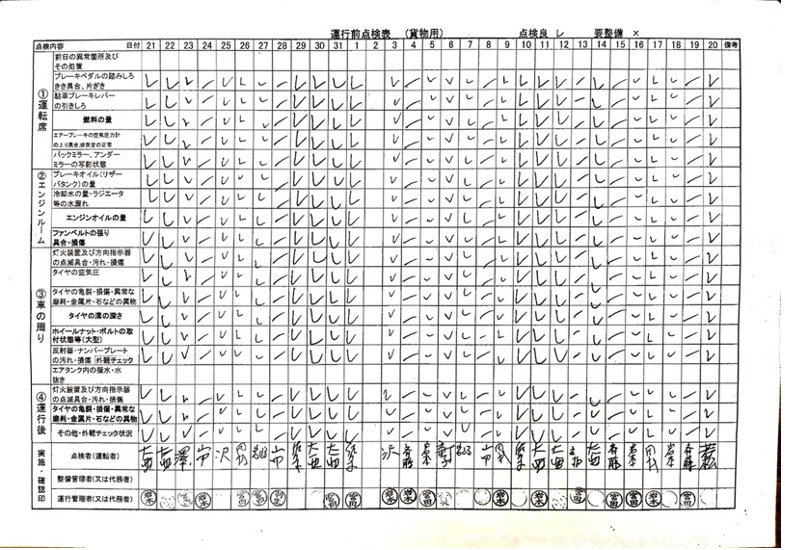

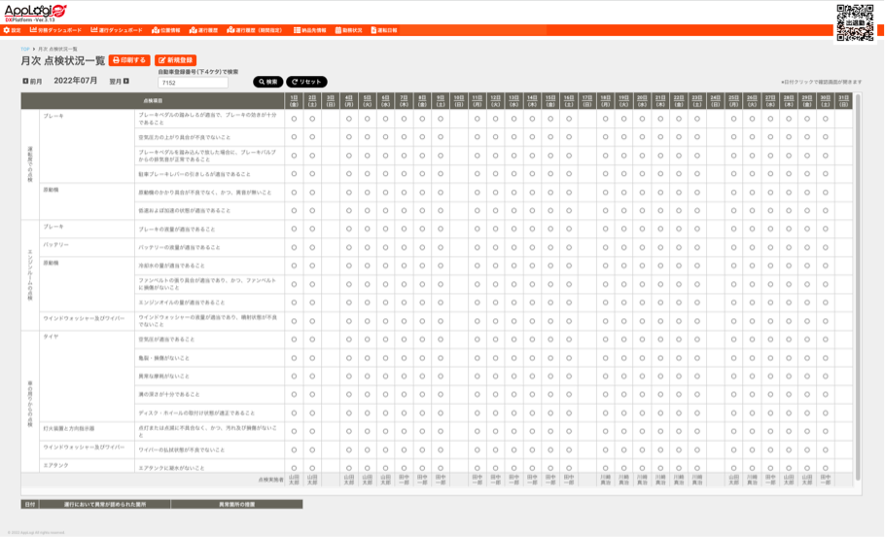

出庫前に実施する「運行前(運行後)点検」、これを記録するための「運行前点検表」はわかりやすい例です。 毎日実施して、毎日記録し、毎日決まった場所に保管、決まった年数の保管義務がある書類です。

下記はサンプルですが、概ねこのような書類が多いと思います。

ドライバーが各項目に沿って点検を実施し、項目ごとにレ点を入れていきます。その後、整備管理者→運行管理者が内容の確認を行ってサインを入れるという流れが通常の流れです。 この書類、ちゃんと運用されているのであれば、「車両」・「事務所」・「整備工場」の3箇所で共有しておきたいような内容です。しかし紙ベースで運用されているので、共有がしにくいのですね。 法的に保管義務があるので、用紙に手書きで記入して紙ベースで保管して置かなければならないように思いがちなのですが、そのようなことはありません。 「紙ベースで保管しておく必要がある」の部分については、関係省庁・部署に確認が必要ですが、デジタル入力→データ共有(→印刷後保管)については問題ありません。

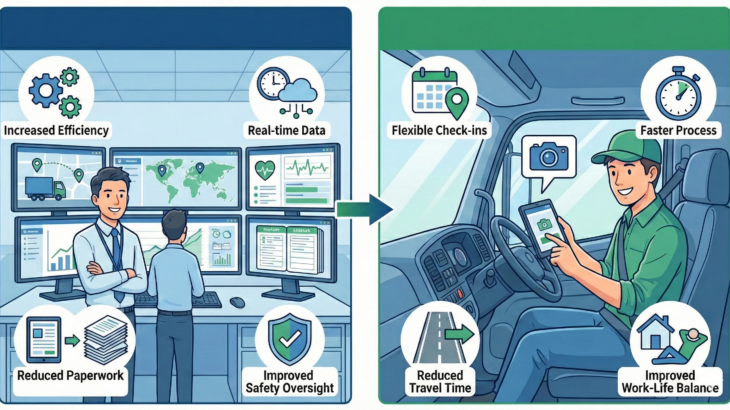

スマホアプリで入力→PC画面で閲覧→運行管理者にワークフロー

コラムでいつも案内しているように、ここもスマホアプリが活躍しそうです。 点検項目は決まっているので(厳密にいうと車格ごとに違いますが)、最近流行りの「ノーコードツール」でも自社でスマホアプリが作成できそうです。それに入力しましょう。

入力された内容はPC側(サーバー側)に送信され、運行管理者が確認できるようになります。

そこで運行管理者が「確認」ボタンを押すと運行前点検が完了するという流れが作ることができそうです。その後、①印刷して保管する ②デジタル上で保管しておく(決まりに準拠した方法が必要です)という流れですね。

下記は当社のアプリの例ですが、なかなかスムーズに運用していただいています。 「一括ですべての項目にチェックを入れることはできませんか?」という要望をいただくのですが、それはやめておいたほうが良さそうです。ひとつひとつチェックしてください(笑)

こういった書類は他にも色々ありそうですね。

こちらでもこの記事を掲載しています。

大塚商会:運輸・配送にかかわる企業が取り組むべきDXの具体策 第28回

https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/topics/column/logistics-dx/essence-of-dx.html