前回は、中小運送業がこれだけはやっておきたいデジタル化策について⑦として「運転日報」について言及しました。

中小運送業がこれだけはやっておきたいデジタル化策について:その⑦運転日報

今回は「中小運送業がこれだけはやっておきたいデジタル化策について⑨:運送業DXの本質はアナログ対応を増やすこと」です。

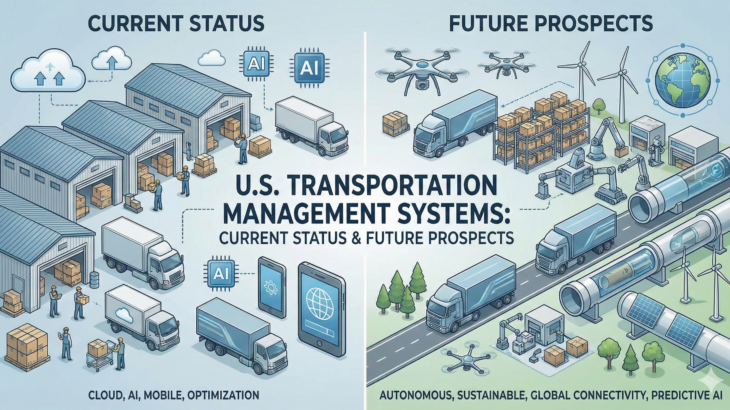

■DXの本質は業務の高速化と効率化

あらためてDXとは、Digital Transformationの略です。 DはDigitalなのはわかるが、Xは何なんだという方のために→X≒Transという意味らしいですね。Transは交差するという意味があるため、交差を1文字で表す「X」を使うようです。かっこいいですね。

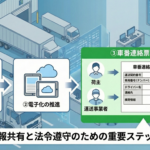

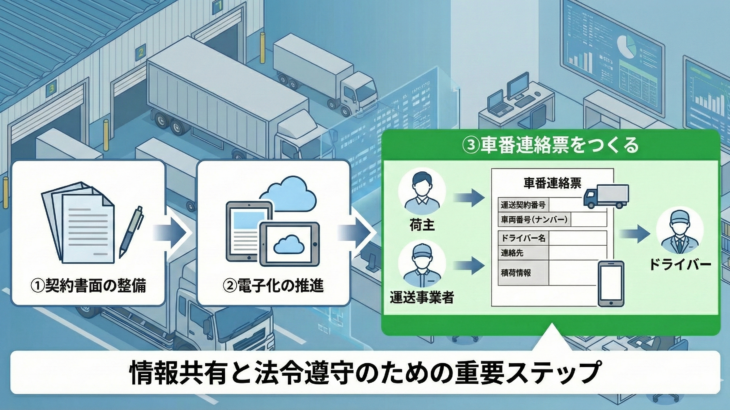

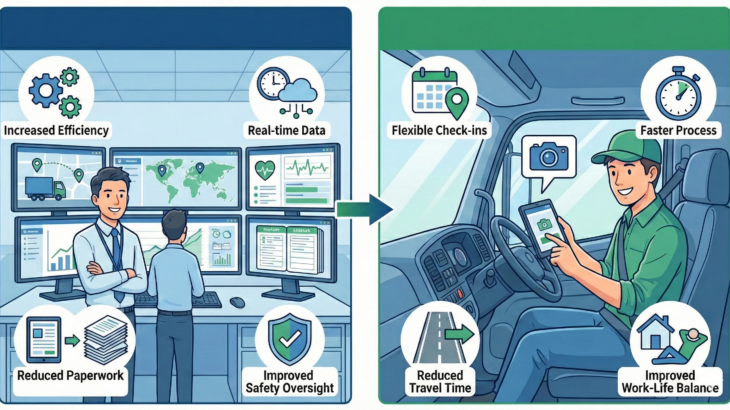

このDXですが、デジタル技術を活用して業務を改善していくことです。業務を改善していくことは、スピードアップ、品質アップ、原価低減などを指しますので、業務の高速化と効率化とも言えるでしょう。 うまくDXできると、受注→計画→運用→集計→共有などの業務の一連の流れが、データで一気に流れていき、業務がどんどん効率化されていき、仕事そのものの精度とスピードが高まっていくことになります。やらない理由はありません。

ではそのあとはどうするのでしょうか?個人の力量は高くなくてもよいのかというとそうではありません。DX化は業務が効率化されるのですから、生産性が高まっていく構造です。つまり個人個人の観点で見ると楽になるのではなく、きつくなるはずです。そのため個人のレベルも上がっていかないとついていけなくなります。つまり個人に対してはDX化された業務のスピードに対応していく設計力、報告・連絡・相談のタイミング、そして指導力といったコミュニケーション力がより必要となってくると考えられます。実はDXは個人にとってはきついものなのです。

■アナログ(リアルコミュニケーション)の時間が重要

個人を鍛えるには、やはり直接指導です。業務の内容はマニュアルで教えることはできても、考え方は人間が教えたほうがうまくいくと思います。 そのためDX化で効率化された時間をアナログ(リアルコミュニケーション)に使い、指導の時間を増やす。こういった取り組みが主流になってくるのではないかと思います。

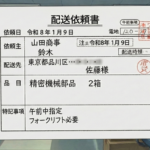

静岡県にあるY運送は、SaaS、スマートフォンアプリ、そしてGoogleのアプリケーションを組み合わせ、業務スピードの向上に挑戦している運送会社です。 可能な限り手書きの業務をやめ、業務の初期段階からデジタルデータ化された業務の流れをつくって合理化を図っています。そのためあまり2024年問題はあまり不安がないとのこと。素晴らしいですね。

また新しいツールへの取り組みも非常に積極的です。 一般的に新しいことばかりやり続けると社内で反発が起こりそうなものですが、Y社では新しいものへの受け入れ体制ができています。なぜならDX化でできた時間をアナログ(リアルコミュニケーション)に使っているから。なぜこれをやらないといけないか、将来どういう体制で業務を行っていくべきかを伝え、また新しいツールに対する知識、そのようなものをインプットする時間をしっかりと確保しています。これはとてもよい流れだと感じています。

この流れができると強い武器(IT)を与えると、期待値以上の効果が見込めます。 なぜなら理解して業務を行った場合、1.6の二乗倍の力がでるといいます。

仕組みを運用する個人のほうが重要という一般的な話のようにも聞こえますが、DXを開始するときにはこういったコミュニケーションの時間を増やさないといけないということはルール化できそうですね。

こちらでもこの記事を掲載しています。

大塚商会:運輸・配送にかかわる企業が取り組むべきDXの具体策 第27回

https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/topics/column/logistics-dx/essence-of-dx.html