前回のコラムは運転日報についてでした。

中小運送業がこれだけはやっておきたいデジタル化策について:その⑦運転日報

運転日報のデータ化が運送業のDXの鍵ですね。

さてアナタコとスマートフォンという“異色の組み合わせ”によって静かに広がっています。

■ スマホで広がる「アナタコ活用」の可能性

アナログ式のタコグラフ、通称「アナタコ」は、長年にわたり日本の物流現場を支えてきた運行記録装置です。

走行速度や時間を記録するシンプルな仕組みと、電波障害に左右されない安定性、低コストで導入できるメリットから、多くの中小運送業者が現在も利用を続けています。

一方で、紙のチャート紙による記録管理やドライバーの手作業など、非効率さが指摘される場面も少なくありません。

しかしここに、スマートフォンという日常ツールが加わることで、アナタコのアナログな特性を補い、“次世代の運行管理”へと進化させる事例が増えてきました。

■ デジタコを補完する、スマホ連携の運行管理

デジタルタコグラフ(デジタコ)の導入が進む中、アナタコを全面的に置き換えるには高額な初期費用と運用負荷がかかります。

1台数十万円のデジタコと比較し、アナタコは導入費用が安く、維持コストもほぼ不要。その上、スマートフォンを連携することで以下のようなハイブリッド運用が可能になります:

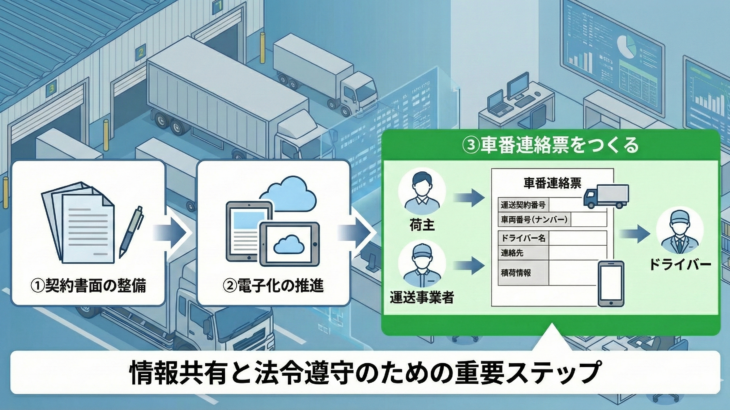

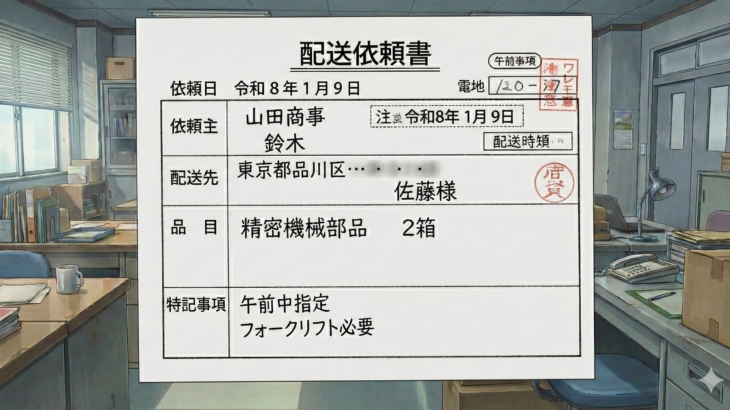

スマホアプリで点呼・アルコールチェック・運転日報をデータ化し、クラウドへ送信

アナタコ記録紙は従来通り紙で保存しつつ、スマホのカメラで撮影・記録してデータ紐付け

スマホGPSで走行ルートや停車地点を自動記録し、運行実態を可視化

管理者はクラウド上のWebシステムで報告・点呼履歴・走行データを一元管理

つまり、アナタコの記録機能は維持しつつ、スマートフォンが“文脈情報”を補完するのがこの仕組みの肝です。

■ 導入事例:地方運送会社のハイブリッド活用

東海地方の**中堅運送会社(車両数約20台)**では、アナタコの利用を継続しながら、全ドライバーにスマートフォンを配布。次のような運用で成果を上げています:

スマホアプリで出勤点呼・アルコール検知結果を入力・撮影し即送信

運転後は運転日報をアプリ上で作成、荷待ちや渋滞などもメモ可能

アナタコ記録紙とスマホ記録を紐付け、運行状況を多角的に可視化

点呼記録のデジタル保存、安全指導の迅速化、ヒヤリハット情報の即共有を実現

これにより、「紙の限界」と「現場の知恵」が融合したスマートな運行管理が実現しつつあります。

■ 全車デジタコ化 or ハイブリッド運用?

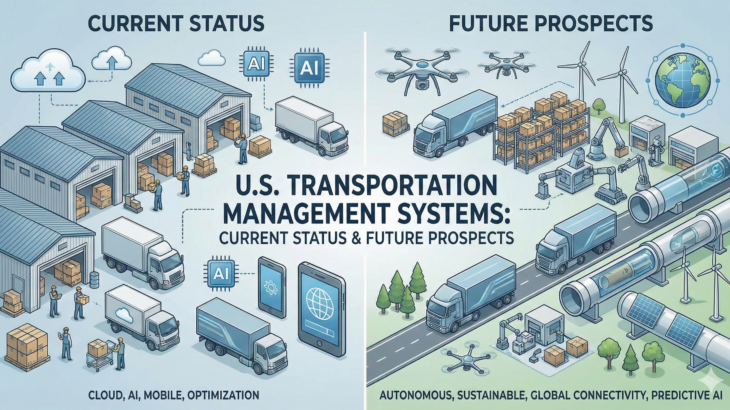

国土交通省がデジタコ義務化の方針を示す中でも、現場ではアナタコ+スマホという“段階的移行モデル”の支持が高まっています。

ハイブリッド型が選ばれる主な理由は以下の通りです:

全車両を一度にデジタコへ更新するのは高コストで非現実的

デジタコは取り付け・点検・運用に時間がかかる

スマホはすでにドライバーが日常的に使用しており、導入のハードルが低い

国や自治体の補助金制度があっても、元手が重く慎重にならざるを得ない

このように、アナタコのコストメリットを活かしつつ、スマホ連携で業務効率を補うという選択肢は、特に中小・地方企業にとって非常に現実的です。

■ アナタコとスマホでつなぐ、次世代の現場力

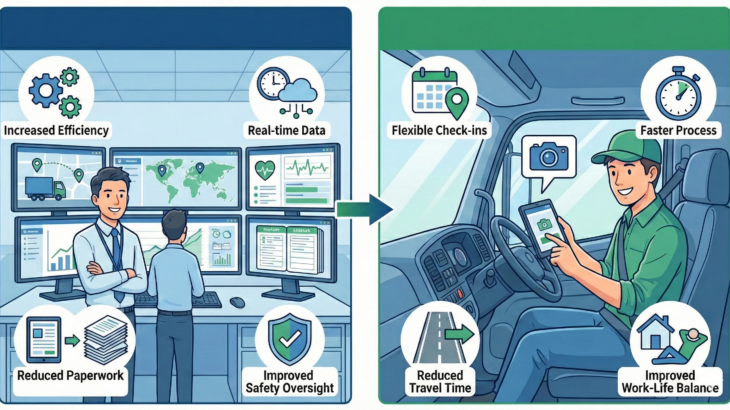

最新システムを導入しなくても、「情報の見える化」と「判断スピードの向上」は実現可能です。

データ化の第一歩は、「紙」と「スマホ」の組み合わせで十分。アナタコの堅実さとスマホの柔軟性をかけあわせることで、次のような成果が期待できます:

運転日報の記録精度向上

管理者による運行実態の迅速な把握

労務・点呼・安全運転の一元管理

Gマーク対策や道路交通法施行規則への対応強化

「デジタル化=高額投資」と思い込まず、スマートなハイブリッド型運行管理という現場発の実践が、これからの中小運送業を支えていくのではないでしょうか。