前回のコラムから、新テーマとして運送業の労務管理のデジタル化についてお伝えしています。 第一回目は運送業の労務管理の必須ルールとして、「「出勤時間」と「退勤時間」を明確にする」ことをご説明しました。「運送業の2024年問題」は労働時間が主として問題視されていますが、労働時間は(退勤時間−出勤時間)−休憩時間を基本ルールとして計算されますが、そもそもその時間が明確になっていない会社がとても多いことにびっくりします。まずはここから始めましょうとお伝えした理由がご理解いただけると思います。

https://app-logi.co.jp/column/?p=7694&preview=true

今回のコラムは、「休憩時間の記録ルール」についてお伝えします。

休憩時間記録の基本ルール

当社では運送業向けの労務管理アプリケーション開発に力を入れていることもあり、社会保険労務士さんと情報交換を行う機会がとても多くあります。 会話の中でよく出るテーマとして休憩時間の管理方法があり、共通して社労士の皆さんが言われる駄目な管理パターンと、これから運送業が行っていかなければならない管理パターンとについて整理したいと思います。

よくある駄目なパターンは、ご存知の方であれば容易に想像がつくと思います。 自動的に1時間の休憩時間を引くという方法です。 ドライバーがデジタコの休憩ボタンを押さない、何回言っても休憩を取らないなどの場合に、事務員が休憩時間を1時間に修正することがあります。これは事務的には楽で、「休憩を取らない方が悪い」とか、「機械を押さない方が悪い」などの議論にならないのでその点のみはよいかもしれませんが、「休憩していないのに休憩したことにする」ということは根本的に間違っているのはご理解いただけると思います。 未払い残業問題の際に争点になることがありますので、ドライバーからの休憩した時間の宣言(報告)をもとに休憩時間を管理していただいた方がよいでしょう。

これから運送業が行っていかなければならない休憩管理のポイント

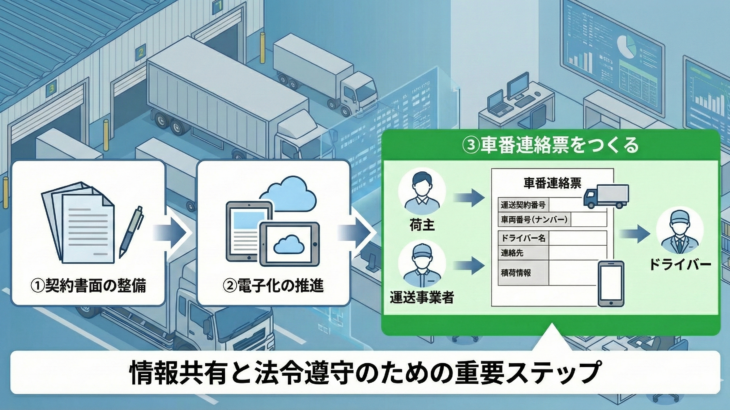

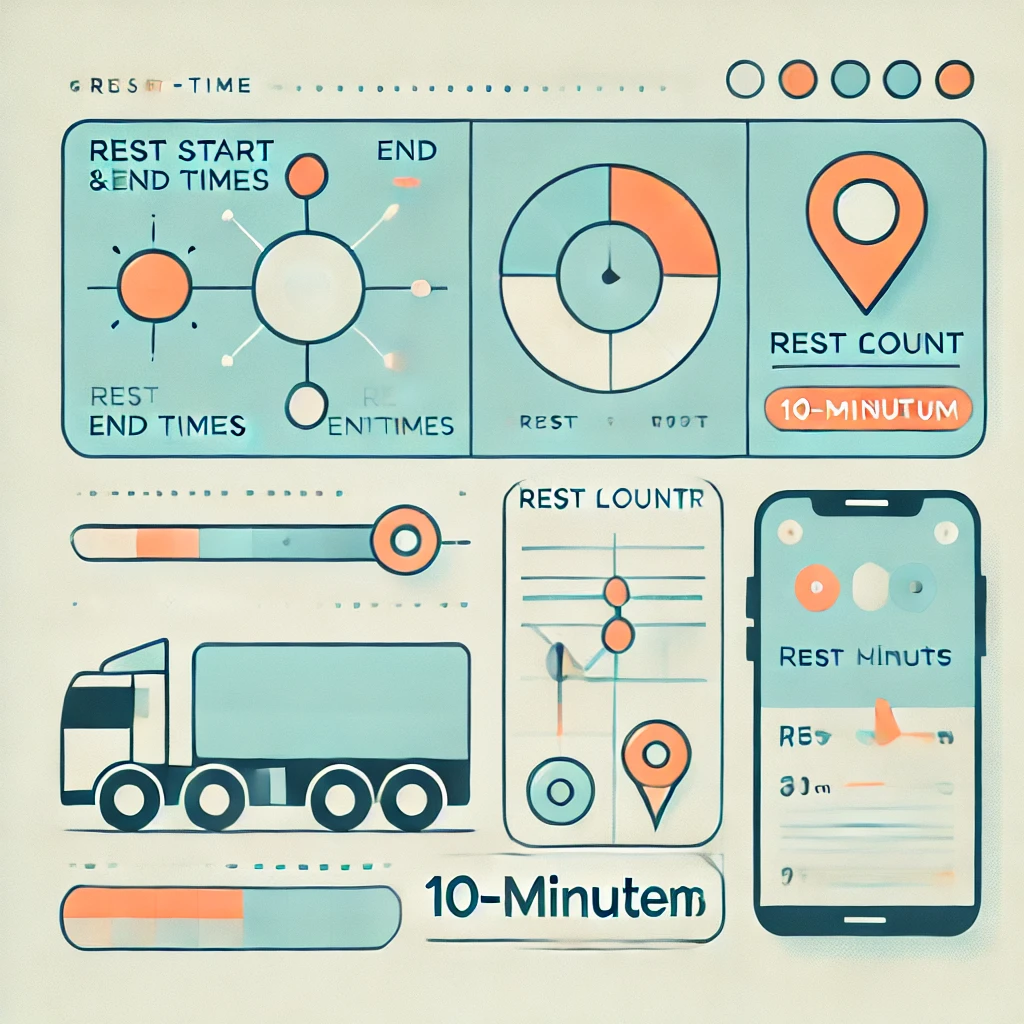

社会保険労務士さん、関係省庁・団体のお話から、当社が整理したこれから運送業が行っていかなければならない休憩管理のポイントは4つです。

①休憩を取得した時間帯(開始(分)〜終了(分))

②休憩した場所(位置情報)

③休憩取得回数(取得ごとに時間管理)

④一回あたり10分以上

このポイントを抑えられる仕組みづくり、デジタル化・IT化を進めていかなければいけません。

特に③の休憩取得回数については、合計時間だけ記載しないようにという意味が込められています。

また④の一回あたり10分以上については、あとで運行履歴を見て、「ここで止まっていたから休憩だ」という判断を運行管理者とし、休憩に変えるということがあるとお聞きしています。もしそのような場合でも一回あたり10分未満の休憩では認められません。

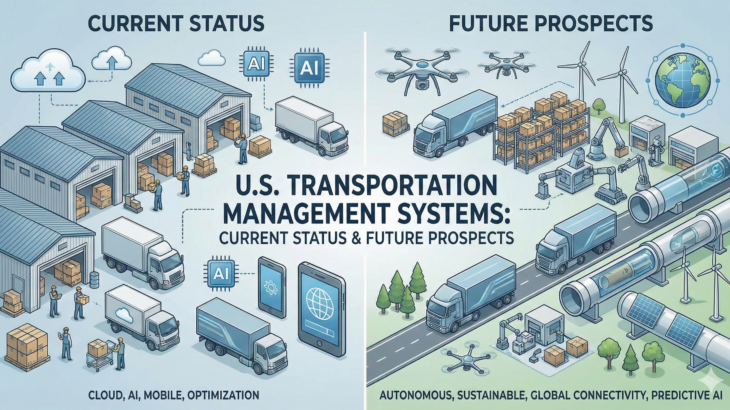

デジタコやスマホアプリ等を活用する

①から④について、1ドライバー1運行あたりに運行管理者が確認していくことは、かなり困難なことです。そのため、やはり自己申告制度を採用する必要があるでしょう。分単位で運行内容を管理していくには、やはりITの力が必要です。 デジタコが搭載されている企業は「休憩ボタン」かならず押させる取り組み、ない場合はスマホ等を使って動態管理、運転日報発行ができる運行管理アプリケーションを利用するなどし、細かいマネジメントが自動で行えるような仕組みの導入が必要ですね。

こちらでもこの記事を掲載しています。

大塚商会:運輸・配送にかかわる企業が取り組むべきDXの具体策 第36回

https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/topics/column/logistics-dx/rules-recording-breaktimes.html